Al-Khwarizmi et

l’astrolabe

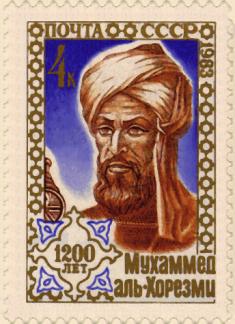

Le mathématicien et astronome al-Khwarizmi

(début du IXe siècle) est bien connu comme étant le fondateur de l’algèbre. Son

traité al-Kitab al-Mukhtasar fi al-jabr wa-l-muqabala a fourni, par les

traductions latines, le mot « algèbre » (et son contenu bien sûr, de

méthodes de résolutions d’équations) et la déformation du nom de son auteur le

mot « algorithme ».

Le mathématicien et astronome al-Khwarizmi

(début du IXe siècle) est bien connu comme étant le fondateur de l’algèbre. Son

traité al-Kitab al-Mukhtasar fi al-jabr wa-l-muqabala a fourni, par les

traductions latines, le mot « algèbre » (et son contenu bien sûr, de

méthodes de résolutions d’équations) et la déformation du nom de son auteur le

mot « algorithme ».

Il est moins connu qu’al-Khwarizmi fut un grand astronome, préoccupé de questions pratiques et d’instruments. Il semble en particulier qu’on lui doive trois innovations concernant l’astrolabe :

les arcs d’azimuts tracés sur les tympans pour permettre de s’orienter, le carré des ombres pour son usage topographique et le quadrant des sinus, deux éléments souvent présents par la suite sur le dos de l’instrument.

C’est dans des textes attribués à al-Khwarizmi qu’apparaissent pour la première fois, pour ce qui nous est parvenu, ces trois éléments. Dans un article publié en 2004, « al-Khwarizmi and Practical Astronomy in Ninth-Century Baghdad », François Charette et Petra G. Schmidl présentent une édition critique, en anglais, de ces textes. Nous en donnons ici une traduction française.

On connaît peu de choses de la vie d’Abu ‘Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (né avant 800 et mort après 847). Son épithète « al-Khwarizmi » semble indiquer qu’il est originaire de la cité de Khwarizm, l’actuelle Khiva en Ouzbékistan qui revendique être le lieu de naissance du grand homme. Mais il se pourrait que ce lieu soit celui de l’origine de ces ancêtres mais non le sien directement. L’historien du Xe siècle al-Tabari lui ajouterait en effet (mais il existe d’autres lectures...) l’épithète « al-Qutrubulli », correspondant à une région entre le Tigre et l’Euphrate, proche de Bagdad.

Toujours est-il que sous le calife al-Ma’mun,

qui règne de 813 à 833, al-Khwarizmi devient membre de la célèbre « Maison

de la Sagesse » (Bayt al-Hikma) fondée à Bagdad par Harun al-Rashid, père

d’al-Ma’mun et calife des mille et une nuits.

Toujours est-il que sous le calife al-Ma’mun,

qui règne de 813 à 833, al-Khwarizmi devient membre de la célèbre « Maison

de la Sagesse » (Bayt al-Hikma) fondée à Bagdad par Harun al-Rashid, père

d’al-Ma’mun et calife des mille et une nuits.

C’est dans ce cadre qu’il écrit ses principaux traités. Son livre d’algèbre commence par ces mots :

« L'imam et émir des croyants al-Ma'mun... m'a encouragé à composer un ouvrage concis sur le calcul al-jabr et al-muqabala, limité à l'art du calcul agréable et de grand intérêt, dont les gens ont constamment besoin pour leurs héritages, leurs testaments, leurs sentences, leurs transactions, et dans toutes les affaires qu'ils traitent entre eux, notamment l'arpentage des terres, le creusement des canaux, la géométrie, et autres choses de la sorte. »

De cette même époque datent les tables astronomiques d’al-Khwarizmi (Zij al-sindhind) inspirées par des tables indiennes, ainsi que sa Géographie fournissant des listes de longitudes et latitudes de lieux.

Al-Khwarizmi est l’auteur de deux ouvrages sur l’astrolabe, l’un sur la construction de l’astrolabe, l’autre sur l’usage de celui-ci. C’est de ce dernier ouvrage que nous étudions des extraits.

Trois livres sur l’astrolabe, rédigés avant ceux d’al-Khwarizmi, nous sont parvenus. Le plus ancien est le traité de Jean Philopon (écrit au VIe siècle à Alexandrie), puis vient celui de Sévère Sebokht (écrit en syriaque au VIIe siècle) et celui de Yaqubi au IXe siècle. Ces trois ouvrages semblent avoir pour source Théon d’Alexandrie, auteur du IVe siècle dont le travail sur l’astrolabe ne nous est pas parvenu. Ces traités décrivent comme principale utilisation de l’astrolabe la détermination de l’heure, le jour ou la nuit, heure égale (comme la notre) ou inégale (12 heures de nuit et 12 heures de jour) selon l’habitude d’alors, ou des usages astronomiques comme la détermination de la longueur du jour. Rien donc sur un usage de l’astrolabe pour s’orienter, pour la topographie ou la trigonométrie.

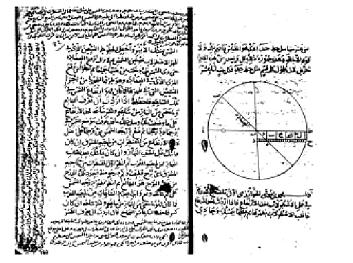

Les textes présentés ici et traduits de

l’arabe à l’anglais par François Charette et Petra G. Schmidl proviennent d’un

manuscrit de la fin du XIVe siècle, rassemblant divers traités astronomiques,

conservé à la Staatsbibliothek de Berlin.

Les textes présentés ici et traduits de

l’arabe à l’anglais par François Charette et Petra G. Schmidl proviennent d’un

manuscrit de la fin du XIVe siècle, rassemblant divers traités astronomiques,

conservé à la Staatsbibliothek de Berlin.

1.La détermination de l’azimut avec l’astrolabe

Paragraphe [29] du traité Sur les usages de l’astrolabe d’al-Khwarizmi.

Il s’agit de la première apparition connue de cet usage de l’astrolabe. Les lignes d’égal azimut, tracées sur le tympan d’une latitude donnée, permettent de s’orienter.

Texte et explications (suivre le lien) : Khwarizmi azimut.htm

2. Si vous voulez déterminer l’ombre de la hauteur et sa construction [... et] connaître son utilisation

Paragraphes [15a] et [15b] du traité Sur les usages de l’astrolabe d’al-Khwarizmi.

Première version du « carré des ombres », invention attribuée par al-Biruni à al-Khwarizmi, et que l’on retrouvera quasi systématiquement au dos des astrolabes, pour permettre de mesurer des hauteurs de bâtiments.

Texte et explications (suivre le lien) : Khwarizmi ombre.htm

3. Sur le quadrant des sinus

Traité « Sur la construction et l’utilisation du quadrant des sinus » (manuscrit de Berlin).

Ce texte, qu’il est « raisonnable » d’attribuer à al-Khwarizmi (selon François Charette et Petra G. Schmidl) contient la plus ancienne description du quadrant des sinus (dont al-Marrakushi, astronome du XIIIe siècle, attribue la paternité à al-Khwarizmi) connue à ce jour.

Texte et explications (suivre le lien) : Khwarizmi sinus.htm

Des livres...

François

Charette - Mathematical Instrumentation in Fourteenth-Century Egypt and

Syria: The Illustrated Treatise of Najm Al-Din Al-Misri - Charette

(Amazon)

François Charette a collaboré au catalogue des astrolabes du musée de la Marine à Greenwich - Astrolabes At Greenwich: A Catalogue Of The Astrolabes In The National Martitime Museum - astrolabes at greenwich (Amazon)

Sur la Maison de la sagesse des Abbassides et le mouvement de traduction des textes scientifiques et philosophiques grecs en Arabe, on peut lire :

Dimitri Gutas - Pensée grecque, culture arabe : Le mouvement de traduction gréco-arabe à Bagdad et la société abbasside primitive (IIe-IVe/VIIIe-Xe siècles) - Dimitri Gutas (Amazon)

Sur l’astrolabe et les quadrants ottomans, on peut consulter le chapitre qui leur est consacré dans :

Les instruments de l'astronomie ancienne (Amazon)

RETOUR